Qu'est-ce qu'une centrale électrique virtuelle (VPP)?

Définition

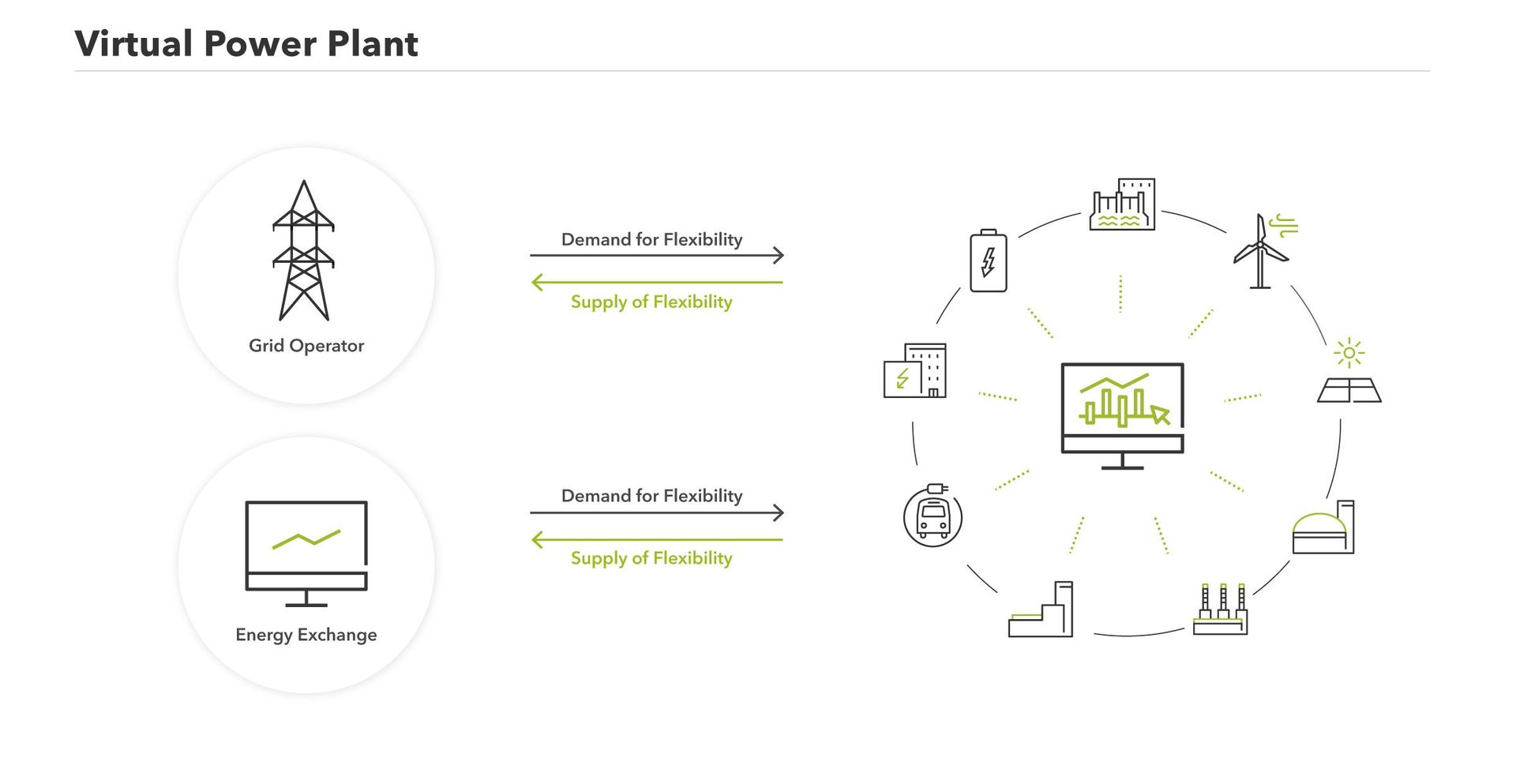

Une centrale électrique virtuelle est une combinaison d’unités décentralisées du réseau électrique, qui sont coordonnées par le biais d’un système de régulation commun. Les unités peuvent être des producteurs d’électricité comme des installations éoliennes, photovoltaïques, hydrauliques, au biogaz ou de cogénération, des consommateurs d’électricité, des dispositifs de stockage d’électricité et des installations Power-to-X (Power-to-Gas, Power-to-Heat). L’objectif d’une telle centrale électrique virtuelle est la commercialisation commune d’électricité et la flexibilité de l’ensemble des installations globales. Chaque acteur du marché de l’électricité qui produit, accumule ou consomme de façon décentralisée, peut faire partie d’une centrale électrique virtuelle. La direction de l’ensemble des unités individuelles est prise en charge par un système de gestion centrale qui coordonne, par le biais d’un algorithme spécial, les installations individuelles dans la centrale électrique virtuelle, mais qui réagit également à l'état du réseau et aux instructions d’émission d’énergie de régulation des gestionnaires des réseaux de transport, à l’instar d’une grande centrale. En outre, dans le contexte du commerce d’électricité, la centrale électrique virtuelle est capable de réagir efficacement et rapidement aux signaux de prix des marchés de l’électricité et d’adapter en conséquence son mode opératoire.

Table des matières

- Évoluer des installations de production individuelles vers un ensemble de centrales électriques

- L’intelligence collective d’un ensemble d’unités décentralisées

- Les centrales électriques virtuelles créent une flexibilité sur le marché de l’électricité

- L’électricité n’a pas toujours la même valeur - et il n’y a pas toujours autant d’électricité disponible

- Interfaces et connexion au réseau dans la centrale électrique virtuelle

- Énergie de réglage provenant des centrales électriques virtuelles

- Les consommateurs d’électricité dans les centrales électriques virtuelles

- Les ménages doivent attendre l’introduction de compteurs intelligents

- Les centrales électriques virtuelles numérisent l'économie énergétique

- Virtual Power Plants digitize the energy sector

Évoluer des installations de production individuelles vers un ensemble de centrales électriques

Une installation à elle seule n’est pas encore synonyme de révolution énergétique : pour pouvoir s'imposer sur le marché de l’électricité, il est évident que le producteur d’électricité issue d’énergies renouvelables doit rejoindre des unités fonctionnelles plus importantes. C’est avec cette idée qu’ont vu le jour, dans la foulée de la libéralisation générale du marché de l’électricité à la fin des années 1990, de grands concepts de centrales électriques virtuelles, à l'époque encore surtout théoriques. Le degré de développement de la technique informatique et du réseau ainsi que le contexte de régulation de l'époque ont fait qu’il n’était pas encore possible de réaliser des projets correspondants de plus grande envergure qui soient profitables et systématiquement utiles.

Vers 2010, deux événements ont eu lieu simultanément qui ont grandement favorisé le développement des centrales électriques virtuelles : d’une part, l’arrivée d’une informatique nettement plus performante, permettant la création d’un système de gestion puissant et hautement disponible avec une infrastructure en temps réel. D’autre part, le gouvernement fédéral allemand imposait, par la sortie du nucléaire, une nouvelle approche du marché de l’électricité et établissait par l’amendement de la loi sur les énergies renouvelables (Erneuerbare-Energien-Gesetzes, EEG) les bases légales et d’économie du marché de la transition énergétique - c'était l'avènement des centrales électriques virtuelles.

L’intelligence collective d’un ensemble d’unités décentralisées

Les centrales électriques virtuelles adoptent sur le marché un rôle similaire à celui d'une grande centrale électrique, et peuvent, selon leur puissance installée, atteindre la taille d’une ou plusieurs centrales nucléaires. Toutefois, leur production est en permanence soumise à des changements, étant donné qu’elles se fondent essentiellement sur la base d’installations connectées qui produisent de l’électricité au départ d’énergies renouvelables. Si, par exemple, le soleil ne brille pas et/ou que le vent est trop faible, les installations éoliennes et photovoltaïques alimentent très peu la centrale électrique virtuelle. Outre une multiplicité théorique illimitée de producteurs d’électricité, il est également possible d’intégrer des consommateurs d’électricité, des dispositifs de stockage d’électricité et des solutions Power-to-X comme Power-to-Gas (P2G) ou Power-to-Heat (PtH) dans l’ensemble d’installations.

Pour éviter un déséquilibre au niveau du bilan énergétique, il est particulièrement important de disposer dans une centrale électrique virtuelle d’installations de production d’électricité avec différentes sources énergétiques. En effet, en raison des possibilités de stockage réduites, l'on ne peut stocker qu'une quantité d'électricité équivalente aux quantités prélevées simultanément, avec des tolérances minimes. Outre des sources énergétiques volatiles comme le vent ou le soleil, le portefeuille d’une centrale électrique virtuelle comprend dès lors des sources énergétiques réglables comme le biogaz et l’énergie hydraulique (centrales au fil de l'eau et centrales à pompage-turbinage), ainsi que des consommateurs d’électricité flexibles, des dispositifs de stockage d’électricité et des installations Power-to-X particulièrement précieux. Toutes ces unités peuvent rétablir - positivement ou négativement - des écarts dans les quantités injectées, écarts qui ont vu le jour à cause de l’absence de vent et de la présence d’une certaine nébulosité.

Les centrales électriques virtuelles créent une flexibilité sur le marché de l’électricité

Cette capacité d’équilibrage rapide et multiple, aussi appelée flexibilité, est l’atout principale des centrales électriques virtuelles et les distingue nettement par rapport aux grandes centrales traditionnelles: leur capacité d’adaptation rapide à la quantité d’électricité présente sur le réseau leur permet, grâce à leur performance globale, de suivre de façon optimale les prix sur la bourse de l’électricité et de proposer ainsi sur le marché d’une façon particulièrement efficace l'électricité qu'elles produisent. L'électricité n’a en effet pas toujours la même valeur : le prix de l’électricité change 96 fois par jour au niveau des transactions intrajournalières sur la bourse de l’électricité et des différences de prix pouvant aller jusqu’à deux ou trois chiffres (Spreads) par mégawatt-heure sont monnaie courante.

L’électricité n’a pas toujours la même valeur - et il n’y a pas toujours autant d’électricité disponible

Étant axées sur un approvisionnement constant avec de puissants producteurs d’électricité de plusieurs centaines de mégawatts, les grandes centrales électriques, quant à elles, arrivent rapidement à leurs limites techniques : tout comme un grand navire-porte-conteneurs, une centrale au lignite doit tenir compte d'une importante « distance de freinage » avant de pouvoir réagir, par exemple, à une production éolienne accrue en raison d'une tempête, en ralentissant les turbines. Afin de ne pas surcharger le réseau, il faut alors supprimer du réseau des turbines éoliennes climatiquement neutres.

En revanche, la centrale électrique virtuelle régule tout simplement la production de ses centrales hydrauliques et au biogaz lors d’une phase éolienne excédentaire, via un ordre aux installations connectées. Si, au contraire, il y a trop peu d’électricité sur le réseau, le système de gestion augmente la production par les centrales hydrauliques et au biogaz. La centrale électrique virtuelle compense ainsi immédiatement et en temps réel d'éventuelles fluctuations dans la production d’électricité, et évite une surcharge du réseau électrique public. Les ordres d’augmentation ou de réduction des quantités injectées sont transmis par le système de gestion via des interfaces IT (API) ou via des commandes à distance intégrées dans l’installation.

Interfaces et connexion au réseau dans la centrale électrique virtuelle

Cette transmission des ordres et données a lieu dans la centrale électrique virtuelle entre les installations et le système de gestion redondant hautement sécurisé, par le biais de connexions de données via tunnel spécialement sécurisées. Ces connexions via tunnel utilisent l’infrastructure de communication publique, mais sont toutefois protégées de tout autre trafic de données au niveau de leurs protocoles. À ce propos, l'on pourrait également choisir les termes à la mode comme « Internet des choses », « Industrie 4.0 » et « M2M » – en pratique, il s’agit de connexions fixes et mobiles protégées et très sûres.

Ces connexions de données bidirectionnelles d’installations individuelles à une centrale électrique virtuelle permettent non seulement l’échange des ordres, mais aussi la fourniture constante en temps réel de données valides sur l’état d’utilisation des installations connectées et, dès lors, de la centrale électrique virtuelle. Il est ainsi possible d’établir des pronostics précis pour le commerce d’électricité ainsi que la planification future des centrales réglables, par exemple sur la base de la capacité d’injection transmise par des installations éoliennes et photovoltaïques, mais aussi sur la base des données de consommation et des états des batteries de stockage. L’exploitation et la préparation des données sont essentiellement autonomes via l’architecture logicielle de la centrale électrique virtuelle, qui effectue également des tâches essentielles lors de l’ébauche et de la concrétisation des transactions commerciales à la bourse de l’électricité.

Énergie de réglage provenant des centrales électriques virtuelles

Les installations réglables pour la production d’électricité au départ d’énergies renouvelables, comme des installations au biogaz ou des centrales hydrauliques, ainsi que les centrales de cogénération thermique et les générateurs de secours ont tous une caractéristique particulière : ils permettent non seulement de réduire ou d'interrompre la production d’électricité en cas d’offre excédentaire (énergie de réglage négative), mais aussi d’injecter de l’électricité supplémentaire dans le réseau en cas de manque (énergie de réglage positive).

Afin de pouvoir proposer une énergie de réglage, une installation de production d’électricité doit au moins pouvoir afficher une performance d’un mégawatt (auparavant cinq mégawatts). Pour atteindre ce seuil, une installation peut se rassembler avec d’autres dans une centrale électrique virtuelle. Le réseau de centrales électriques honore ainsi des demandes plus importantes d’énergie de réglage de la part des gestionnaires des réseaux de transport, et le revenu de la commercialisation de l’énergie de réglage est réparti. Les consommateurs d’électricité peuvent également proposer une énergie de réglage négative : une entreprise industrielle connectée à la centrale électrique virtuelle peut, par exemple, recevoir via la centrale électrique virtuelle l’ordre d’augmenter sa production ou de retirer l’électricité excédentaire du réseau.

Les consommateurs d’électricité dans les centrales électriques virtuelles

Les consommateurs d’électricité commerciaux et industriels peuvent également profiter directement des signaux de prix du marché de l’électricité, grâce aux flux de données rassemblées dans la centrale électrique virtuelle. L’électricité peut ainsi être utilisée au moment où elle est disponible en surabondance à la bourse, et donc à un prix plus avantageux. Si une entreprise de production déplace la majeure partie de sa consommation d’électricité vers ces périodes de prix avantageux, elle peut épargner jusqu’à un tiers des frais d’électricité.

À la demande, cette optimisation peut être réalisée de façon entièrement automatique par la centrale électrique virtuelle : le système de gestion de la centrale électrique virtuelle envoie alors des signaux au poste de commande de l’entreprise. Ce système intervient bien entendu uniquement dans les processus de consommation lorsque c’est possible et nécessaire. Pour ce faire, un compteur électrique de puissance enregistrée doit être installé. Il n'est prévu qu'à partir d’une consommation annuelle de 100 000 kWh.

Les ménages doivent attendre l’introduction de compteurs intelligents

Étant donné que les ménages privés n’arrivent pas à de telles consommations, leur intégration dans une centrale électrique virtuelle ne pourra débuter qu’avec l’introduction généralisée de compteurs intelligents. Ceux-ci viendront rapidement remplacer, espérons-le, les anciens compteurs datant des années 1920, soit environ cent ans après l'introduction de ces derniers. Grâce à l’optimisation intelligente des temps de fonctionnement du chauffage, de la cuisinière, du lave-linge, du congélateur et du chauffe-eau en fonction de l’évolution temporelle du prix de l’électricité, il est possible d’utiliser plus efficacement les appareils électriques dans le ménage.

Les centrales électriques virtuelles numérisent l'économie énergétique

L’avenir est numérique - l’économie énergétique n'y fait pas exception. Comme dans tous les autres secteurs d’entreprise, l’approvisionnement en électricité connaît un changement structurel à l’échelle mondiale : fini les grandes centrales fossiles – vive les petites unités décentralisées interconnectées grâce aux possibilités de la numérisation en plein essor.

Comme pour les plateformes d’hôtels, qui ne possèdent plus de leurs propres hôtels, et pour les plateformes de partage de véhicules, qui ne disposent plus de leur propre flotte, les centrales électriques virtuelles font face à une démocratisation de l’approvisionnement en électricité qui rend la responsabilité de l’approvisionnement à la société: après tout, l’opérateur d’une centrale électrique virtuelle ne possède plus aucune centrale, mais optimise uniquement l’utilisation des petites centrales électriques connectées, appartenant à autrui. Aujourd'hui déjà, les plus grandes centrales électriques virtuelles ont largement dépassé les plus grandes installations nucléaires en termes de capacité installée, et produisent dans l’ensemble des centrales de l’électricité climatiquement neutre pour relever les défis futurs du marché de l’électricité.

En effet, tant l’électrification du secteur des transports que le nombre exponentiel de nœuds de réseau et de centres de données généré par la numérisation exigent de grandes quantités d’électricité - qui ne peut être produite de façon conventionnelle et/ou à partir d’une seule source énergétique, en raison de la protection du climat. Par leur approche décentralisée, hybride et ouverte tant au niveau de la technologie que des sources d’énergie, les centrales électriques virtuelles apportent les outils pour le monde de l’énergie de demain.

Lire la suite

Virtual Power Plants digitize the energy sector

The future is digital, and the energy sector is no exception. Like many areas of our society, the supply of electricity is undergoing a fundamental shift on a global scale. We are moving away from large, fossil-fueled power plants to smaller, decentralized units linked together through the constantly-expanding opportunities of digitalization.

Similar to hotel booking platforms that don't own hotels, or carsharing services that don’t own a fleet, Virtual Power Plants represent a democratic shift in power supply by shifting responsibility back to society: Virtual Power Plant operators don't own power plants; they simply optimize how each linked asset – still owned by a third party – is used. Today’s largest Virtual Power Plants have already far exceeded the installed capacity of the largest nuclear power plants, producing climate-neutral power from the cluster of assets and addressing challenges power markets will soon face. These include the increasing number of electric vehicles in the transport sector and the exponentially-growing number of network hubs and computing centers in response to digitalization – all of which require large amounts of electricity. This demand cannot be met while serving climate protection goals using conventional power supplies and/or a single source of power. By utilizing a wide-range of technologies and sources of energy, the decentralized and hybrid approach of a Virtual Power Plant is an important tool that will shape the energy landscape of the future.

Remarque : Next Kraftwerke ne garantit pas l'exhaustivité, l'exactitude et l'actualité des informations fournies. Le présent article n'a qu'un but informatif et ne remplace pas un conseil juridique individuel.